Completou-se mais de um mês sem que o presidente Jair Bolsonaro tenha atacado o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional. Ao contrário. Bolsonaro andou acenando para os presidentes da Câmara e do Senado e, quando ficou incomodado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender as contas de seus aliados nas redes sociais, entrou com uma ação na Justiça e explicou as razões num tuíte: “Caberá ao STF a oportunidade, com seu zelo e responsabilidade, de interpretar sobre liberdades de manifestação do pensamento, de expressão, …além dos princípios da legalidade e da proporcionalidade.” Bolsonaro assina o tuíte, mas é certo que não é o autor do raciocínio. É um excesso de normalidade e equilíbrio, que não combina com a figura. Donde se pode perguntar: o que há por trás desse silêncio presidencial? A resposta: uma emboscada.

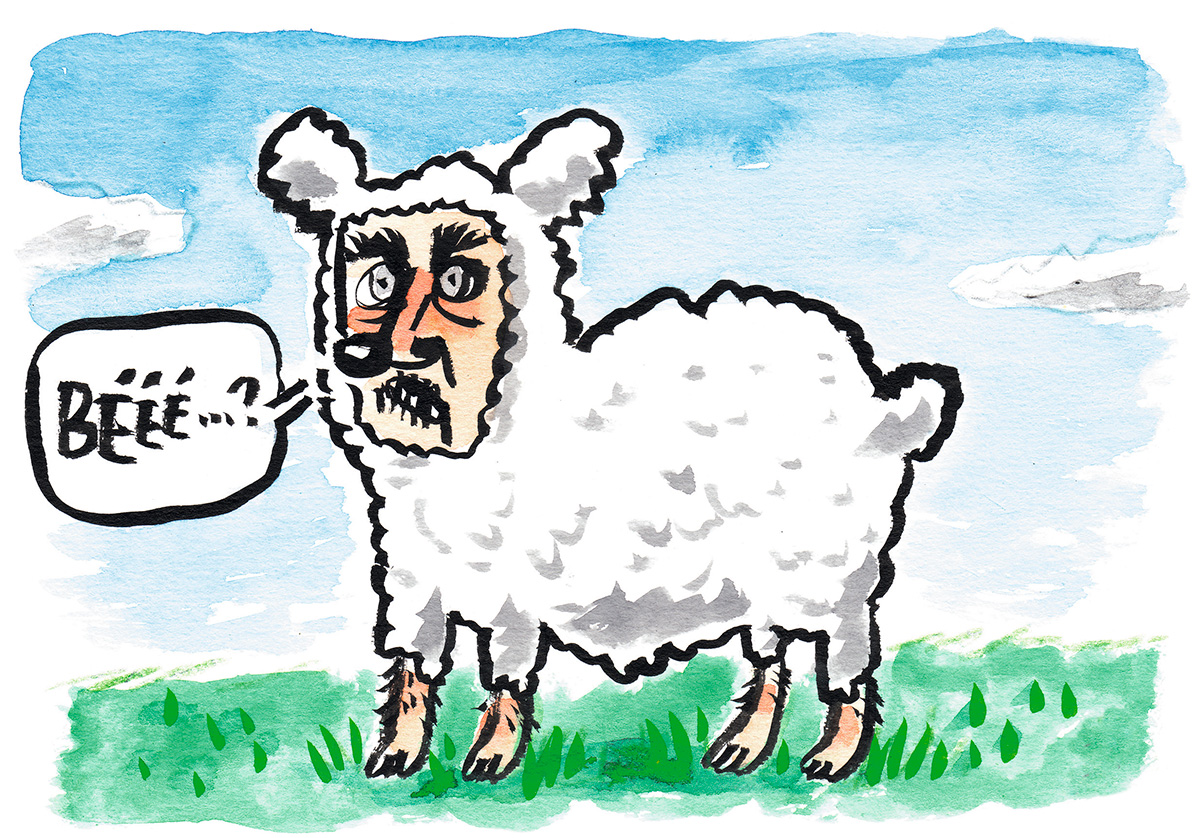

Recuemos até o dia 17 de junho de 2020, quando Bolsonaro ainda buscava abertamente seu incêndio do Reichstag. Naquele dia, contrariado com decisões recentes do Supremo, disse que os ministros estavam abusando “a olhos vistos”, que era chegada “a hora de tudo ser colocado no devido lugar” e esclareceu sua estratégia contra o tribunal: “É igual a uma emboscada. Tem que esperar o cara se aproximar, vem mais, vem jogando ovo, pedra, chega mais, chega mais.” No dia seguinte, Fabrício Queiroz, o chapa das rachadinhas, foi preso na casa do advogado do presidente. E Bolsonaro subitamente fechou a usina de coices aos demais poderes, mantendo seus xingamentos apenas à imprensa. Era uma tática, claro.

A princípio, o gabinete do ódio e a malta radical das redes sociais não gostaram e não entenderam. Reclamaram do novo perfil do presidente, aparentemente calmo e cordato, que lhes parecia incapaz de reagir às insultuosas manobras do STF e do Congresso, instituições que, na cabeça dos bolsonaristas raiz, só existem para ceifar o presidente do cargo. Manhoso, Carlos Bolsonaro fez muxoxos. Andou espalhando que pensava, ou sonhava, em ir embora para o Texas e, em bolsonarês castiço, descreveu seu estado de espírito num tuíte: “Estou cagando para esse lixo de fake news e demais narrativas.” O blogueiro Allan dos Santos, transtornado com o mutismo presidencial, exaltou-se: “O ‘Acabou, porra’ era para parar o conservadorismo e deixar que ele fosse criminalizado?”

De repente, o gabinete do ódio deixou de espernear com os decibéis habituais. As milícias digitais continuam ativas, é claro, mas andam entretidas com arruaças menores. Embora inquietas com a escassez de tumulto, parece que começaram a entender a razão da manobra – é o “chega mais, chega mais”. Até perceber que a estratégia do confronto não vinha rendendo o esperado, Bolsonaro esticou a corda o quanto pôde. Ou porque achava que submeteria os demais poderes na base do grito, ou porque apostava que, arrebentando a corda, teria espaço político para um golpe consagrador. Uma reportagem de Monica Gugliano, publicada na página 22 desta edição da piauí, ilumina essa disposição autoritária com uma clareza até agora inédita. Gugliano apurou que, no dia 22 de maio, em reunião com três generais de quatro estrelas no Palácio do Planalto, Bolsonaro decidiu despachar tropas para o STF e destituir os onze ministros, e precisou ser demovido de sua intenção. Era o golpe.

Em As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt especula sobre a impermanência dos líderes totalitários, que são descartados e substituídos com extrema facilidade. Arendt cogita que isso seja resultado, em parte, da “volubilidade das massas”, mas conclui que o mais correto seria atribuir essa característica à essência dos movimentos totalitários. Os totalitarismos, escreve Arendt, “só podem permanecer no poder enquanto estiverem em movimento e transmitirem movimento a tudo o que os rodeia”. Em outras palavras, Arendt identifica que, no âmago dos movimentos totalitários, opera uma necessidade vital de ação perpétua, um moto-contínuo capaz de manter tudo num estado de ebulição constante. Só assim se garantem no poder.

Formulada num mundo pós-guerra e pré-digital, a especulação de Arendt não pode ser usada para decifrar o bolsonarismo, mas ajuda a entender o comportamento da sua base social, que segue operando com as instruções de ir às ruas pedir “intervenção militar com Bolsonaro”. É, portanto, enganoso o comedimento que o presidente adotou, pois a natureza política do movimento que lidera continua inalterada. A pacificação das hostes radicais é não só impossível como indesejável, do ponto de vista do presidente, à medida que levaria ao seu isolamento social. Se os que prezam a democracia caírem no conto da calmaria, relaxando a vigilância sobre os avanços antidemocráticos, a armadilha terá capturado a presa.

A espontaneidade de Bolsonaro está entre as razões de seu apoio popular. Uma parte do eleitorado associa suas reações impulsivas, seu linguajar vulgar, com autenticidade e franqueza, em oposição à dissimulação rapace dos políticos profissionais. É um ativo e tanto. Faz parecer que Bolsonaro age com o coração, com a honestidade do homem comum, e não se curva aos constrangimentos circunstanciais. É uma fabulação. Bolsonaro só é espontâneo no cálculo. Elegeu-se enrolado na bandeira do combate à corrupção e até enfeitou seu governo com Sergio Moro, o ex-ministro que, infectado pelo antipetismo e encantado com a ultradireita, levou uma vida para entender que fora escalado para o papel de santo de prostíbulo. À medida que as rachadinhas foram revelando a farsa, Bolsonaro foi trocando “corrupção” por “liberdade”. Já faz algum tempo que, nos tuítes matinais do presidente, a razão de ser do seu governo é “pela liberdade” e em “defesa da liberdade”.

Como Bolsonaro está mais interessado em liderar um movimento de massa do que em governar o país, razão pela qual faz propaganda de cloroquina, mas carece de uma plataforma de governo minimamente articulada, a ausência do confronto é uma manobra de risco, que pode vir a sangrá-lo. Sem a beligerância pública, seu elemento primordial, Bolsonaro arrisca-se a ficar reduzido a uma caricatura de si mesmo, um adereço irrelevante do seu próprio governo, do tipo que só serve para dar comida às emas. Os radicais de cúpula já se antenaram para isso e temem o perigo de esvaziar o líder. Filipe Martins – o jovem assessor internacional de Bolsonaro, cuja ira santa lhe valeu o apelido de Robespirralho – fez uma análise do momento político depois que o ministro Gilmar Mendes, do STF, acusou o Exército de se associar ao “genocídio” promovido pelo governo na pandemia. A análise é esquemática, mas reveladora.

Em um tuíte, Martins reclamou que o enfraquecimento da “ala ideológica” do governo era tal que “o establishment” já começava a se sentir à vontade até para “eleger novos alvos” – no caso, os militares. Descontado o embuste da existência de uma “ala ideológica”, como se o governo não fosse, todo ele, a encarnação da ultradireita, Martins deu sua receita: “A única forma de reverter a situação e salvaguardar as propostas que foram escolhidas nas urnas, bem como diminuir os custos políticos do apoio ao governo e proteger quem com ele colabora, é resgatar e proteger a base originária do governo e seu discurso conservador.” O palavreado sobre “base originária” e “discurso conservador” pode ser lido como um convite ao resgate das hostes radicais e à retomada da pregação golpista, da “intervenção militar com Bolsonaro”. É o moto-contínuo para permanecer no poder.

Além de tudo, é bom frisar: o presidente já disse que é um homem de emboscada.

por ANDRÉ PETRY